Toda imagen nos hace ver algo; pero, ¿estamos seguros de ver lo que una imagen nos hace ver? Por lo demás, ¿cómo saber si, en lo que esa imagen autoriza a ver, hay algo que ella haga ver, en el sentido activo de la palabra?

Durante mucho tiempo, en Occidente, hemos sido prisioneros de una ideología de la representación que hacía valer una imagen por alguna cosa del mundo ―en virtud de fenómenos incontestables, que provienen de las leyes de la óptica y de las propiedades de nuestro aparato perceptivo. La tarea del Siglo XX habrá sido redescubrir que, antes de poder representar cualquier cosa, una imagen debe haber realizado un cierto trabajo figurativo. Los pintores lo supieron desde muy temprano, con la abstracción; más tarde, vino la idea de lo figural, para dar cuenta de la relativa autonomía de este trabajo figurativo con respecto a la representación. Luego los historiadores nos recordaron que, “antes de la época del arte”, las imágenes habían tenido todavía otros valores ―más profundos, y más misteriosos también. En poco tiempo, esta historia de las imágenes, separada de la historia canónica de la pintura, desembocó en la idea que toda imagen, sea o no artística, es igualmente interesante, pues igualmente capaz de ejercer ciertos poderes 1 Ver Hans Belting, Image et Culte : une histoire de l’image avant l’époque de l’art, trad. F. Muller, Paris, Éditions du Cerf, coll. « Histoire », 1998; Pour une anthropologie des images, trad. J. Torrent, Paris, Gallimard, coll. « Le Temps des images », 2004. .

Una imagen, como es sabido, no puede decir nada. La mayor parte de las imágenes, para ser comprendidas, deben ser objeto de una interpretación: es necesario adherirles un saber, un texto. La larga tradición de la pintura cristiana nos ha acostumbrado a encontrarnos con imágenes que solo tienen sentido si están acompañadas de una referencia, a veces compleja, a un texto sagrado, este también sofisticado, difícil de comprender y de interpretar 2Ver el texto de François Boespflug en este mismo volumen. Suele considerarse que la imagen tiene una fuerza emocional más grande que el texto, por una especie de inmediatez sensorial que impacta los sentidos y el espíritu ―pero, dada precisamente su capacidad de impactar, la imagen no se ofrece fácilmente a la comprensión. Incluso las imágenes que su finalidad obliga a entregar un sentido unívoco no pueden escapar: el sentido debe ser esclarecido desde el exterior, por un texto más o menos explícito. El caso de las imágenes publicitarias es revelador, pues, para cumplir su objetivo, deben transmitir un mensaje; y sin embargo, la mayor parte del tiempo juegan primero la carta de la seducción, de la sorpresa, del shock, y se necesita un texto que las precise, las aclare, o incluso las corrija.

La idea de un “poder de las imágenes” 3David Freedberg, Le pouvoir des images (1989), trad. fr., Gérard Monfort, 1998 es a la vez directa y vaga. Establece con claridad que una imagen no es el mero doble de un fragmento de realidad, sino un instrumento, un agente y casi un ser, que va a afectarnos y a veces cambiarnos. Pero este poder es múltiple e indeciso, y los casos estudiados por Freedberg, por espectaculares y sorprendentes que sean, no permiten comprender por qué la imagen puede detentar y ejercer tanto poder. Está, desde luego, todo lo tocante a lo simbólico y a lo convencional ―que no es menor―, pero cuya acción es exterior a la imagen, y sin cesar volvemos a la idea más extraña de un poder intrínseco de la imagen. Ahora bien, más que poderes de naturaleza diferente, tal vez hay simplemente que comprender que la imagen posee capacidades pragmáticas diferentes; que puede, según el caso, darse a su destinatario como un artefacto social o como un artefacto mágico.

Vuelvo a mi modesta pregunta del inicio: toda imagen nos propone ver algo, o nos deja ver, pero, ¿puede hacérnoslo ver? ¿Estamos seguros de ver aquello que nos hace ver? Procuro, en el fondo, comenzar por el principio y explorar un poco ese poder ―elemental a la luz de las virtudes mágicas, taumatúrgicas y otras que han podido ser concedidas a las imágenes― que consistiría simplemente en guiar mi mirada, en hacer que distinga, en ese fragmento de lo visible que es toda imagen, lo que esta tiene como labor de mostrarme, siempre mudamente, y bajo el manto de su fuerza visual propia. Por lo demás, comienzo por un caso particular, el de las imágenes en movimiento, cuyo poder para hacerse ver es más patente. Y singularizo incluso aún más, pues prefiero interesarme por las imágenes cinematográficas, es decir por imágenes móviles, puestas en secuencia, y que corresponden a una decisión creativa.

* * *

Lo que distingue a estas imágenes de todas las otras es evidentemente que varían en el tiempo, y que tienen, por ello, el poder genérico de aparecer ante a mis ojos: de aparecer, y no solamente de hacer aparecer algo. Toda imagen tiene ―siempre― la capacidad de dejarme ver lo inesperado, lo lejano o lo misterioso, lo imposible o lo sagrado, la capacidad de convocar una realidad desconocida para que esta se me aparezca. ¿Pero qué sucede con la imagen misma? Claro, una imagen que se revela repentinamente ante mis ojos, que “aparece”, no es algo totalmente nuevo. La arquitectura de las iglesias católicas incluía buen número de imágenes —algunas incluso imponentes— que se descubrían una vez adentro del templo (muchos artistas contemporáneos imitaron ese poder de sobrecogimiento ligado al tamaño de la imagen, como Chuck Close o Bill Viola).

La aparición de la imagen cinematográfica es algo distinto. En primer lugar, nos es ofrecida en forma de una proyección al interior de una sala obscura, circunstancia esta tan sorprendente que ha dado lugar a innombrables comentarios que subrayan su fuerza de fenómeno luminoso 4Vienen a la memoria los paralelos entre la sala de cine y la caverna de Platon establecidos por Jean-Louis Baudry (L’Effet-cinéma, Albatros, 1978), pero evocados cincuenta años antes por la pluma del doctor Robert Allendy (“La valeur psychologique de l’image”, L’Art cinématographique, n°1, Félix Alcan, 1926). Lo que me interesa en su aparición es menos esa capacidad de sobrecogimiento del espectador en razón de su tamaño, de su luminosidad, de su carácter intocable, que el fenómeno más trivial de su inscripción en el tiempo. La imagen cinematográfica no cesa de transformarse ante nuestros ojos: en cierto sentido, no cesa de aparecer. Este poder de aparición no figura en la lista de los poderes de la imagen (a menudo más inesperados) que proponen Freedberg, Belting y otros.

A decir verdad, esta idea me viene del recuerdo de un texto de Alexandre Astruc en torno al cine cuyo título podría ser “Un arte de aparición”, o en el que figuraría, al menos, esta ecuación: “el cine es un arte de aparición”. Siendo la memoria lo que es, ocurre que la mía me ha traicionado, doblemente. Ni en los títulos ni en los textos de Astruc puede encontrarse literalmente la frase citada, sino más bien algo así: “El arte de la puesta en escena es un arte de surgimiento. Hace aparecer (…), mirar hacia otro lugar, más allá”. Y, más abajo: “Un estilo cinematográfico no es un estilo pictórico. Es una cierta manera de hacer aparecer las cosas. Es la creación de un universo” 5Alexandre Astruc, “Notes sur la mise en scène”, (1950), en Du stylo à la caméra et de la caméra. Ecrits (1942-1984), L’Archipel, 1992, p. 348-349. . Mi memoria me falló, pero, subrepticiamente, me ha ayudado, pues en estas frases encuentro la idea doble en torno a la cual rondaba: un arte de aparición es un arte del surgimiento, y es la creación de un universo. Lo que subraya Astruc es el núcleo de mi problema: la capacidad que tiene la imagen para hacerme ver algo, y para hacérmelo ver de un modo singular, el de la aparición.

* * *

Me pregunto, entonces, cómo es que el cine, y más globalmente la imagen móvil, puede hacer aparecer algo. Astruc lo dice muy bien: se trata de hacer llegar algo que se presenta súbitamente, pero también de conferirle existencia y presencia. Hay pues dos momentos en la aparición, o dos factores, eventualmente combinables: el que valoriza la sorpresa, lo súbito, lo inesperado, y el que valoriza la intensidad de la presencia, la fuerza de la cosa misma que se presenta ante mis ojos.

Veo, por lo tanto, al menos tres modalidades principales de la aparición en el cine. Primero, una modalidad figurativa, que produce apariciones al jugar con una de las propiedades de la imagen ―propiedades figurativas, pero también propiedades materiales. Se trata, ante todo, del reino de los ilusionismos cinematográficos, el de la tradición de Méliès, que se divierte con el artificio que consiste en hacer creer que hay una sola imagen allí donde en realidad hay dos, pegadas una a la otra, según una lógica substitutiva 6Se trata de la mítica anécdota —referida en todas partes, y probablemente inventada, aunque eficaz simbólicamente— de la avería de cámara que hizo que una carroza fúnebre se substituyera a un coche. No hay necesidad de insistir, pues el advenimiento del digital en el cine ha favorecido abundantemente —y facilitado técnicamente— el retorno a esa tradición: los monstruos, los fantasmas nunca han sido tan cuantiosos, y podemos estar agradecidos de los filmes que se contentan con mostrarnos prestidigitadores (extraordinariamente eficaces, por lo demás, y con razón, pues es la materia íntima de la imagen digital la que realiza sus trucos).

Es también el campo de las apariciones lentas, ligadas a la explotación de una de las propiedades del tiempo: su capacidad de fluir. Podríamos hablar de una modalidad rítmica de la aparición 7En el sentido que dan a la noción de ritmo Emile Benveniste (Problèmes de linguistique générale, Gallimard, 1965) y luego Henri Maldiney (Regard Parole Espace, Lausanne, L’Âge d’homme, 1973): una imagen sin trucos, pero que intenta transformarse incesantemente, con fluidez. Aquí también la técnica digital ha aportado una gran flexibilidad en la facultad de hacer aparecer figuras ex nihilo, pero se consideran generalmente más elegantes, o más sobrecogedoras, las apariciones que juegan con los caracteres elementales de la imagen móvil. Los bordes del cuadro son una herramienta eficaz en este sentido, como lo demuestra la lenta llegada de la amante secreta del protagonista, mientras este pinta en la playa, en La hora del lobo (Bergman, 1968): la mujer está ahí, desde el comienzo de la escena, pero presente solamente a través de sus pies, lejos, invisible entre los guijarros. Al avanzar hacia nosotros, su cuerpo entra poco a poco por la parte alta del cuadro. Aunque era a todo momento perceptible, solo es efectivamente percibido al cabo de un momento, variable según los espectadores: verdadera aparición. Un descubrimiento lento puede también ser el efecto de una luz que varía, como en el plano de Una vida humilde (Sokourov, 1997) en el que vemos por la primera vez a la habitante de la enigmática casa llena de corrientes de aire: se trata, una vez más, de un plano fijo, pero se necesitan varios segundos para adivinar, al fondo del corredor, el contorno encogido de la anciana, a medida que la iluminación aumenta progresivamente.

La hora del lobo (Ingmar Bergman, 1968) / Smirennaya zhizn (Aleksander Sokurov, 1997)

La hora del lobo (Ingmar Bergman, 1968) / Smirennaya zhizn (Aleksander Sokurov, 1997)

Denominaría anunciativo un tipo completamente distinto de aparición, y principalmente de aparición de un personaje —aunque sea sobrenatural— que resulta de un juego de puesta en escena y de montaje de planos sucesivos. Se trata, en el fondo, de aquel banal fenómeno del cine que hace que un plan dado pueda ser sucedido por otro en el que se revela algo que concierne al primero, que lo confirma, lo contradice, lo explica, lo amenaza, etc. Y si propongo llamarlo anunciativo, es porque ese es justamente el esquema de la Anunciación ―Gabriel se le aparece súbitamente a la Virgen 8“El ángel especifica lo insólito, lo ‘súbito’, el acontecimiento particular, lo imponderable ocurrido” (Michel de Certeau, “Le parler angélique”, Actes sémiotiques, VI, 54, 1984, p. 7). ―, y también porque la Anunciación es un asunto de puesta en escena: precisa de una escena, de personajes y de un teatro, con sus diálogos y sus efectos. Este poder se manifiesta de manera casi automática en la imagen cinematográfica, por el simple hecho de surgir ante mis ojos, al menos si como “imagen” entendemos la unidad de imagen de un filme, el plano.

Vieja e insuperable tesis de la filmología de los años 1940: “el conjunto de la imagen 9fílmica aparece y desaparece simultáneamente de manera íntegra, y no es simplemente “descubrimiento” 10Albert Michotte van den Berck, « Le caractère de ‘réalité’ des projections cinématographiques », Revue internationale de filmologie, n° 3-4, octobre 1948, p. 253 . Se ha escrito con frecuencia a propósito de la violencia intrínseca a esta sucesión abrupta de una imagen a otra, y es una experiencia visual y mental inédita antes del cine, ya que nada, en nuestro entorno ecológico, varía de un golpe y completamente como un filme. Le tomó a la industria del cine un largo trabajo de aproximaciones sucesivas para elaborar fórmulas generales que permitieran contener esa violencia, trayéndola al nivel de las facultades normales del ojo. Las continuidades “autorizadas”, y los tabús que las acompañan (regla de los 30° y de los 180°), tienen por objeto hacer del cambio de plano durante una escena una suerte de equivalente del movimiento ocular sacádico por medio del cual los primates más evolucionados se procuran información visual. Pero cada paso de un plano al siguiente reactualiza la amenaza latente de romper esta equivalencia implícita, y de provocar una aparición.

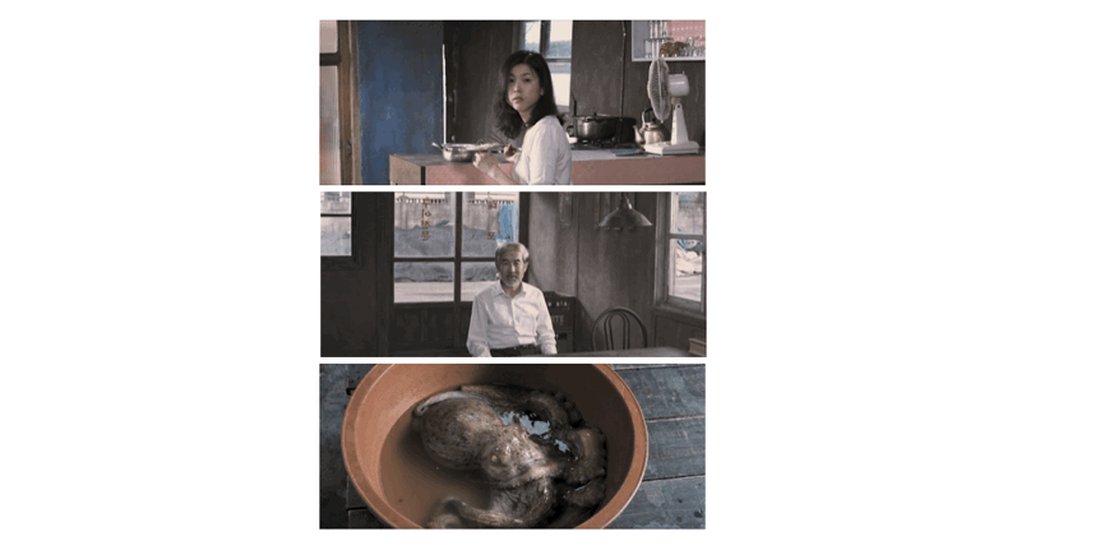

La aparición puede pues provenir de la materia o de la forma de la imagen, o puede ser producida por el choque de dos imágenes sucesivas. Queda al menos una tercera modalidad de aparición, que nombraré ontológica ―me explicaré, a partir del cómodo ejemplo de un pequeño juego escénico de Pink (2011), de Jeon Soo-il. Una jovencita está apoyada en la barra de un bar en una pequeña taberna, comiendo, sola, filmada de espaldas por una cámara cuyo ligero movimiento sugiere la presencia de un observador; el contracampo ―un hombre de edad, inmóvil, con aire irónico― revela la fuente de esa mirada, pero es el conjunto ―el ligero movimiento del cuadro, el aire de sorpresa de la joven, la presencia inesperada del hombre― lo que otorga a todo aquello la impresión de una aparición. Vuelta a la joven, nuevo contracampo, y el hombre ha desaparecido: se trataba de un fantasma, una aparición (sabremos más adelante que es el padre de la joven). Entra entonces el pescadero, que está enamorado de la joven, y le ofrece un presente, un baldecillo de plástico que deposita sobre la mesa en la que se encontraba el padre. Plano detalle: en el balde hay un pulpo, vivo, que agita sus tentáculos durante una buena veintena de segundos. Nada mágico allí, pero ese breve episodio nos hace ver algo: un animal vivo, con brazos y ojos, de apariencia a la vez simpática e inquietante. Si vemos este pulpo, no es solamente como un cefalópodo, documentado de manera indicial; el animal es presentado de tal modo que nos vemos obligados a ver en él un objeto extraordinario, que debemos recibir con una extrañeza familiar: el pulpo se torna aparición, al jugar con una tercera fuente de poder de las imágenes —la más elemental pero la más fácilmente olvidada: su poder para crear lo visible, para fabricar la sensación.

Pink (Jeon Soo-il, 2011)

Pink (Jeon Soo-il, 2011)

La escena es hábil porque transfiere, al pulpo real, lo irreal del espectro del padre, inscribiendo ambas apariciones en un mismo juego de continuidades. El pulpo no dice nada, pero la imagen insiste, forzándonos a verlo como una especie de revelación. Imposible no pensar en la celebre tesis de André Bazin: la imagen cinematográfica, superlativamente indicial pues registra automáticamente las apariencias junto a su modificación en el tiempo, es portadora de una garantía de realidad. Lo que la imagen hace ver representa la realidad, pero es también algo así como el doble de esta, y comparte con ella una cualidad esencial: su significación no está determinada a priori 11A. Bazin, « Ontologie de l’image photographique » (1945) y « L’évolution du langage cinématographique » (1950-55), en Qu’est-ce que le cinéma ?, ed. definitiva en un volumen, Ed. du Cerf, 1975. En ese sentido, la aparición posee definitivamente un valor metafísico de presencia.

* * *

Tres modelos de aparición, relativos, respectivamente, a la materialidad de la imagen cinematográfica y a sus posibilidades figurativas intrínsecas; a las propiedades del montaje y de la puesta en escena; a la posible carga de realidad de la imagen indicial. Habría que preguntarse todavía si en todo esto se trata de una sola y misma idea de aparición. En todos los ejemplos en los que puede pensarse, el único punto común es que una imagen quiere movilizar a la vez mi atención y jugar con mi sorpresa para movilizar afectos. No insisto en el inventario de estos ejemplos, ni en su tipología, que no sabrían por ellos mismos conducirnos a nada. Me interesa solamente preguntarme si este fenómeno de aparición —que concierne a toda imagen móvil y en secuencia— manifiesta un poder de las imágenes, y si tiene algo que ver con aquel poder muy general de la imagen que designamos con el nombre de figuración. La estética, la iconología y la antropología de las imágenes han inventariado ya muchos “poderes”, sensoriales y psíquicos, pero los innombrables ejemplos que nos dan tienden casi siempre a subrayar la fuerza de las representaciones, trátese ya de la idea de un efecto mimético de la imagen sobre el espectador (por medio del cual experimentamos los sentimientos que representa la imagen), ya de una acción mágica, ya de la creencia en una acción taumatúrgica, etc. Una tradición crítica y teórica del siglo XX responde que la acción de las obras de imagen puede también ser interrogada a través de un análisis formal, pues es la forma misma la que actúa: no el contenido (como la imagen que hace concebir bellos hijos), sino el contenido puesto en forma; no una acción mágica (como el mandylion), pues aquello que actúa debe ser comprendido también racionalmente e incluso, en algunas versiones fuertes, preverse y calcularse 12En Eisenstein, sobre todo hacia 1929. Ver, por ejemplo, « La quatrième dimension au cinéma », trad. fr., Cahiers du cinéma, n°273-74, 1974.

Es precisamente en el intervalo entre estos dos enfoques —la atribución de poderes más o menos subterráneos con respecto a las representaciones y la pasión por la imagen como trabajo figurativo— que se inscribe la pregunta por aquello que he llamado “aparición”. El libro de Lyotard 13Jean-François Lyotard, Discours Figure, Klincksieck, 1971 que hace surgir la noción de figural subraya tres características de esta actividad singular de la figura: 1) es opaca (lo figural es aquello que, en la imagen, no es transparente con respecto a un representado); 2) se vincula con la verdad (comprendida en un sentido inspirado por Freud: lo que puede alcanzarse solo a través de la interpretación de síntomas); 3) produce acontecimientos, ofreciéndose como un elemento de la imagen que no puede reducirse a ningún sistema de sentido. De ahí el reconocimiento, en la imagen, de un registro de expresión inmediata que no pertenece al horizonte del conocimiento, sino que entra en un circuito en que se pone en juego el trabajo del deseo, perspectiva que vendrán a retomar y desplazar trabajos ulteriores, sin volver a este punto central: lo figural es aquello que, de la imagen, deja el reino de lo representativo y de lo narrativo para dar forma sensible a entidades inefables e inmanentes —llámense estas fuerzas, intensidades, potencias u otras.

La idea de aparición se asemeja a la de figuración, pero no se confunde con ella. Una imagen puede aparecer, o suscitar una aparición, sin ningún trabajo figurativo particular, y viceversa. Por lo demás, la imagen aislada e inmóvil no tiene exactamente el poder de aparecer; es siempre un dispositivo el que se lo confiere. Al contrario, la imagen en movimiento posee por su construcción un poder de aparición incesante, del cual se sirve con exceso a través de trucajes o de mudanzas caprichosas 14N. del T. Aumont utiliza aquí la expresión francesa “du coq-à-l’âne”, de difícil traducción en lengua española, que designa, en pocas palabras la capacidad de algo o alguien para saltar repentinamente, y sin lógica o sistema, de una cosa a otra. La traducción propuesta intenta capturar en parte ese sentido. , o que deja simplemente venir. Lo que he designado aquí como “modalidades” de aparición en la imagen móvil se refiere a dos grandes tipos: el del “antes/después” (“no está”/“Ah, ahí está”) y el del “miren ver” (“parece que está”). O la aparición como fenómeno temporal (una mutación súbita o lenta, más o menos espectacular) y la aparición como fenómeno intensivo (una insistencia, aunque sea muda, en el ser y en la cosa, en la cosidad). En ambas direcciones está lo figural, en filigrana: una expresión inmediata, que no pertenece con total derecho al horizonte del sentido, y que pone en juego el tiempo de la imagen.

La idea de que el tiempo es en el cine, literalmente, materia que compone 15N. del T. Aumont emplea aquí otro neologismo usual en filosofía, la voz imageante, adjetivo derivado del participio presente del verbo imager, para la cual el Centro Nacional de Recursos Textuales y Léxicos consigna la siguiente definición: “que produce imágenes” (https://cnrtl.fr/definition/imageant) imágenes, no es nada nuevo. Ya en los años 1920, Epstein lo había intuido en sus filmes, y lo había teorizado perfectamente 16 Ver J. Aumont, dir., Jean Epstein. Cinéaste, poète, philosophe, Cinémathèque française, 1997, passim: el tiempo cinematográfico es una fabricación, un modelaje, como la figura (Tarkovski lo redirá, de otro modo, con su metáfora del tiempo “gravado” o “esculpido”). No la imagen-tiempo de Deleuze —concepción intelectual que salta de pies juntos por arriba de las propiedades materiales y sensoriales de la imagen—, sino un juego entre el motivo y la materia de imagen, que sería exactamente una de las definiciones posibles, en versión resumida, de lo figural. La aparición dice todavía algo más, pues si Epstein, como Tarkovski, piensa antes que todo en figuras temporales fluidas, casi liquidas (uno y otro gustan representar el agua en sus estados rezumado, de goteo o invasivo), la imagen que aparece 17N. del T. Aumont se sirve aquí del neologismo “apareciente” (apparaîssante, en francés), que he preferido traducir, previa perífrasis, por el predicado “que aparece”. se refiere a otros agenciamientos del motivo y de la materia.

Esto resulta claro en lo que se refiere a la aparición puramente temporal, pues si esta nos pasma, es que, a primera vista, de cierto modo, el motivo no pertenece al tejido. Lo que se produce es menos una figura de salto que un salto dentro de la figura misma, incluso en las formas más razonables de la aparición (las del cine fantástico, por ejemplo). Así, el juego con lo informe, tan esencial para lo figural en el cine como en la pintura, se ve aplicado a una materia de imagen que a priori no está hecha para eso: el tiempo. Romper el tiempo, estrellarlo, plegarlo, perforarlo: la aparición, súbita o progresiva, invita a todas estas potencialidades, y, en consecuencia, a igual número de surgimientos de lo figural. En cuanto a la aparición de intensidad, reviste esta tal intensidad solo porque desvía nuestra mirada de la representación, para confrontarla a una existencia puramente figurativa, que estamos convidados a llenar nosotros mismos, con nuestra contemplación. Epstein no decía nada distinto, a su manera lirica: “Aparecido súbitamente, el rostro de la vida y de la muerte, el del espantoso amor, arranca tales gritos religiosos. Qué iglesias, si supiéramos construirlas, deberían albergar este espectáculo en que la vida es revelada” 18Jean Epstein, “Des mondes tombent dans un espace de lumière » (1928), en Jean Epstein. Cinéaste, poète, philosophe, op. cit., p. 9. . Tales oxímoros poetizan bien el trastorno que induce en toda representación un efecto intensivo súbito: la aparición “ontológica” deshace la representación, forzando a reconocer en ella una presencia, a menudo más autoritaria por el hecho de ser sorda (y muda).

* * *

Faltaría preguntarse qué significa esto, de modo mas general, para la imagen: ¿el “poder de aparición” concierne también a otras imágenes, diferentes de las cinematográficas? La pregunta, por otra parte, debe en adelante ser pensada en un contexto de rápida evolución, pues la proliferación de las imágenes, y sobre todo la actual hegemonía de la imagen digital han conducido a reconsiderar la cuestión de la analogía 19A veces de manera abusiva, pues si la imagen digital autoriza en principio toda suerte de manipulaciones, sigue siendo utilizada mayoritariamente como imagen-huella, ofreciendo la misma garantía de relación analógica a la realidad que la imagen análoga. . Para ir rápido, diría que a mi parecer no es el poder de aparecer el que se debilita; son las ocasiones las que se hacen otras —tal vez mas infrecuentes, aunque no es ni siquiera seguro: basta citar el caso, extremo, de las cámaras de vigilancia, cuya imagen omnipresente, indiferente, parece anular la posibilidad misma de una aparición, hasta el momento en que esta imagen se vuelve pieza de convicción en una investigación criminal. Toda imagen puede en todo momento aparecer, siempre que se le dé la ocasión de hacerlo.

En cuanto a saber si la aparición es propia exclusivamente a las imágenes cinematográficas (en un sentido amplio), la respuesta solo puede ser ambigua. Sin siquiera hablar de las posibilidades de aparición ligadas a los dispositivos de sorpresa del espectador sobre los que ya he dicho algunas palabras, existen definitivamente posibilidades de aparición de algo en una imagen inmóvil. Esto es sabido desde hace mucho tiempo en lo que respecta a la aparición intensiva, como lo demuestra, entre cien ejemplos, la famosa formula de Bataille a propósito de Manet, en la que habla de una “aparición brusca” de lo real 20Georges Bataille, Manet, Skira, 1995. . Pero es claro también que la imagen única y fija, al ser vista según una cierta temporalidad de la mirada, acoge, e incluso provoca, eclipses o parpadeos de esa mirada, cuyos efectos no son muy diferentes a los efectos de la aparición. Ante un paisaje antropomorfo, frente al cual el ojo duda entre dos opciones posibles (paisaje/rostro), o ante una fotografía de reflejo en un vidrio, distingo un semblante de aparición, o, mejor dicho, de transparicion, que no está tan lejos de lo que se ofrece a mis ojos en el pasillo de Una vida humilde.

Subsistirá siempre, evidentemente, una diferencia masiva: la aparición en el cine es al menos virtualmente una figura, aislable. En las imágenes que no están dotadas de movimiento ni de tiempo, la aparición se funde en la masa, no aislable: es un aspecto de mi mirada. Es por esto que no me arrepiento de haber hecho decir a Astruc que el cine es un “arte de aparición”: el cine como “arte de aparición” sería lo que nos muestra que la figura activa posee un poder realmente activo. Lo figural es aquello que, en la imagen, no se contenta con ser visible ni significativo. Lo que añade la figura de la aparición es que lo figural no es solamente, como se ha dicho tan a menudo, la fuerza visual de la imagen, o la consignación de una fuerza sobre el modo visual. Lo figural, al menos en algunas de sus manifestaciones, es de plano la capacidad de la imagen para hacer ver, activamente, y no solamente para dejar ver.

Traducción del francés: Ignacio Albornoz Fariña

Aumont, J. (2020). El cine, un arte de aparición, laFuga, 23. [Fecha de consulta: 2026-03-14] Disponible en: http://2016.lafuga.cl/el-cine-un-arte-de-aparicion/984