Invernada del Ejercito Oriental (Cándido López, 1866)

Invernada del Ejercito Oriental (Cándido López, 1866)

Hacia las primeras décadas del siglo XX, en el Río de la Plata empiezan a pasar cosas como éstas:

Los habitantes de la casa dicen que algo invisible les interrumpe el paso en la puerta de entrada. Creen que es Federico, perro querido de la familia, que murió en el umbral en 1948. Para estimular la aparición se cubre la zona con carne vacuna a medio cocer, su alimento preferido. El ectoplasma de Federico se presenta ovillado en el piso, con fulgor de 2 a 5 watts, con los ojos cerrados… (Larraquy, 2014, p. 9).

El ectografista Martín Rubens recorre un viñedo de noche, sin linterna; sabe que los lugares abiertos suelen ser ricos en espectros animales (…) Sentir algo ajeno en su cuerpo produce en Rubens la necesidad de huir. La obedece. De todos modos realiza más de cien formas en automático a lo largo del recorrido. En giroscopio se obtienen cinco segundos en los que el perro dirige la huida de ambos como si el miedo le fuera propio y siempre hubiera sido un pie (Larraquy, 2014, p. 21).

En Buenos Aires y en Montevideo, ciudades en plena modernización, entre las décadas de los 1920s y los 1950s —que son, en Argentina, las décadas donde se juega la saga del Estado militarizado: el primer golpe de Estado es el del ’30, y el que derroca a Perón es en el ’55— en ese ciclo, empiezan a aparecer espectros animales de los modos más insólitos y que interrumpen la vida cotidiana, el normal funcionamiento de la ciudad. Toda una secuencia, una epidemia podría decirse, de espectros animales que, más que aparecer, se hacen presentes en su invisibilidad, como obstáculos o presencias imperceptibles. ‘Ectoplasmas animales’, ‘animales etéricos’: los animales irrumpen desde la muerte, menos como asedio, como hostigamiento al mundo de los vivos que como obstrucción, permanencia, como una intransigencia del cuerpo que no reconoce su propia desaparición. Los animales parecen insistir en permanecer más allá de su muerte; se obstinan en una presencia corporal, donde la muerte no implica, necesariamente, ausencia.

Ese es el horizonte narrativo del Informe sobre ectoplasma animal, ficción de Roque Larraquy publicada en 2014. Se trata de una ficción científica, género de tradición significativa en el Río de la Plata desde fines del siglo XIX (Gasparini, 2012), organizada en viñetas (y acompañada, en la edición de Eterna Cadencia, con ilustraciones de Diego Ontivero) donde se narra tanto la irrupción de los espectros, la invención de una ciencia —la ‘ectografía’— para conocerlos y controlarlos, y la saga de un Estado que se vuelve, de modos cada vez más evidentes, contra las masas que empezaban a hacer su irrupción en las calles argentinas. Espectros, animales, masas: el Informe sobre ectoplasma animal trazará la continuidad, las coordenadas que conjugan estos tres elementos; en el centro de esa convergencia, pone la cuestión de la imagen. Estados de cuerpo -entre vivo y muerto, entre individuo y multitud- cuyo estatuto, y cuya política, pasa por la pregunta por la imagen —qué es una imagen, de qué está hecha, cómo actúa, qué sabe. La imagen es aquí inseparable del animal y del espectro (o del animal-espectro), desde donde interroga los límites de lo sensible y tensa la imaginación misma de lo político.

Saber la imagen

El saber sobre la imagen que el texto de Larraquy quiere trabajar funciona a través del protocolo de una ciencia —en el marco del entusiasmo científico, si bien ya en retirada, que venía del positivismo del XIX y de sus anudamiento con Estados modernizadores latinoamericanos. Una ciencia de la imagen que será, necesariamente, una espectrología —ciencia, que oscila entre el fraude y la legitimidad, y que quiere, justamente, resolver el problema de los ‘espectros animales’ que empiezan a poblar la ciudad. Se trata de la ectografía, una disciplina que se encarga de hacer visibles los espectros animales, cuya definición (el Informe está lleno de definiciones y de protocolos de experimentos) es la siguiente:

Un tipo de residuo matérico inscripto en éter que el animal deja de sí cuando muere”, residuos que pueden ser, por ejemplo, “la síntesis de sus salivaciones, la huella de los diferentes tamaños de su cuerpo, (…) el diagrama de los movimientos que repitió en circuito, etc. (Larraquy, 2014, p. 49).

La ectografía registra ese residuo, ese ‘ectoplasma’ y lo vuelve imagen; 1 registra, hace visible, lo que permanece de los cuerpos ausentes, de los cuerpos que parecen no estar pero que en realidad habitan, en otro plano de materialidad, digamos, la realidad misma, y que se manifiestan —como buenos espectros— para entorpecer el mundo de los vivos. Una ciencia, entonces, del cuerpo entre lo vivo y lo muerto: espectrología que hace ver, que da imagen a esa presencia invisible, y que se juega en distintas modulaciones del ‘aparecer’ y de lo ‘animado’, allí donde —y este es, quizá, el punto clave de la ectografía— ningún cuerpo desaparece del todo, donde la existencia de los cuerpos permanece más allá de la muerte y esa permanencia traza layers, capas de realidad, sedimentos (De Mauro, 2015). La ectografía será la técnica científica que le da imagen a esos sedimentos. Por lo tanto, la imagen—y por lo tanto, el universo de lo imaginal y la imaginación— no es ilusión, espejismo, sustituto o ersatz del cuerpo ausente; tampoco es lo que rememora la ausencia, lo que da testimonio del vacío dejado por un cuerpo, sino todo lo contrario: es un modo de la memoria, de la persistencia, incluso de la resistencia de la materia de los cuerpos a desaparecer. Es memoria no de lo que ya no está, sino, al contrario como indicación de lo que sigue estando, de lo que permanece, en otros registros de la percepción, entre nosotros. Una primera noción, entonces: la imagen no como modulación de la ausencia, sino como canalizador de presencias, de indicios de la presencia.

Más que registro de la luz reflejada sobre un cuerpo, aquí la imagen resulta de la relación entre dos cuerpos —mejor dicho, entre un cuerpo vivo y un espectro-resto. En efecto, la ectografía depende de un medium específico —como todo saber o toda praxis sobre espectros, se desarrolla en un medium material, que trafica las intensidades y trabaja el relieve entre lo visible y lo invisible; un medium, en fin, que es el que hace posible la imagen. Ese medium aquí es la electridad. Para hacer posible la ‘espectración’ del ectoplasma animal, el ectografista debe pararse sobre una plancha de cesio, que transmite la electricidad de su cuerpo con la cual el animal muerto se hará imagen. La imagen aquí, entonces, surge entre cuerpos, es un proceso que pasa entre ellos, que adquiere un espesor propio en ese ‘entre’, y que hace ver distintos modos de presencias, entre lo vivo y lo muerto. El ectografista, dice el narrador, le ‘presta vida’ al espectro, y al hacerlo lo produce:

Del espectro registramos su ectoplasma, que surge por sustracción eléctrica del cuerpo del ectografista. Sin ese auxillio eléctrico, sin ese préstamo, el ectoplasma no puede componerse visualmente ante la cámara. En cada ectografía dejamos un poco de nosotros; pagamos las imágenes con una eventual baja de presión, el debilitamiento de las piernas y la contractura momentánea del nervio óptico, que nos hace ver doble (Larraquy, 2014, p. 49).

La imagen cobra su precio sobre el cuerpo del ectografista: un préstamo y un precio de vida. Eso que se presta y que se paga es un ‘auxilio eléctrico’ que opera, pues, sobre el umbral entre la vida y la muerte —y ese umbral es el terreno de la imagen. La imagen no funciona, entonces, como el marcador de la diferencia entre lo vivo y lo muerto, sino precisamente al revés: como materialización gradual, inestable, de un umbral entre lo vivo y lo muerto que ha perdido las evidencias de su distinción, y que se vuelve un espacio de tráficos, de contagios, de tensores.

La ectografía querrá no sólo hacer visible ese entre-cuerpos, sino también operar sobre ellos: la ciencia del espectro es una biopolítica, que quiere saber pero también operar sobre la frontera entre la vida y la muerte como frontera que ha dejado de ser natural o biológica para volverse técnica y política —una frontera donde, como dice Pedro Solpe, el fundador de la ectografía, se juega “la regulación y control de asuntos nacionales” (p. 75). Por eso es interesante que el texto de Larraquy sitúe en ese umbral el tráfico eléctrico, justamente como aquello que ‘pasa’ entre vida y muerte, entre orgánico e inorgánico. No hace falta recordar la centralidad del principio eléctrico de la vida para la imaginación del siglo XIX –que funciona como trasfondo para, por ejemplo, el Frankestein de Mary Shelley-, pero quizá sí los saberes sobre el principio eléctrico propio de los animales que anteceden y sostienen esa imaginación, y que se plasmará en los experimentos de Galvani sobre animales a finales del siglo XVIII. (Shukin, 2009). Saberes sobre el magnetismo animal, la hipnosis, y, luego, el cine se conjugarán en torno a hipótesis sobre los modos en que la electricidad circula entre cuerpos: la imagen cinética será su testimonio 2. En tal sentido, las espectraciones animales —justamente entre la fotografía y el cine en un repertorio de los modos del aparecer y de lo imaginal— conjugan este espacio ni vivo ni muerto, ni orgánico ni inorgánico, que es el del espectro eléctrico , en el que el ‘ánima’ —justamente, eso que va etimológicamente entre el animal y la animación— es un impulso eléctrico que conjuga un principio vital que no sólo puede conocerse sino, como veremos luego, querrá ser controlado, administrado, canalizado: la electricidad, pues, como herramienta biopolítica. Es en ese umbral del ‘cuerpo eléctrico’, entre humano/animal, vivo/muerto, donde el texto sitúa la pregunta por la imagen, por su saber, y por sus poderes.

El isondú (Holmberg y Homann, 1906)

El isondú (Holmberg y Homann, 1906)

Formas del viviente

¿Qué sabe, entonces, la imagen? Creo que el saber que se articula en torno a la pregunta por la imagen en el Informe… tiene que ver directamente con los modos en que bios y política se entrelazan –ahí se juega, quiero sugerir, la apuesta del texto. Un saber sobre el bios allí donde el cuerpo —la ‘forma-cuerpo’, por así decirlo— se pone en cuestión: eso es lo que la imagen piensa.

En efecto, por un lado, la ectografía o espectrología es una ciencia de lo preinvididual: no registra cuerpos individuados sino gestos, acciones, intensidades de cuerpos; no registra la forma de un cuerpo, sino las fuerzas y los hábitos, los eventos y las repeticiones que configuraron su vida:

La inscripción en éter de un animal muerto como espectro, mensurable por su claridad en watts, resulta d los hábitos que el animal supo reiterar en vida y del sufrimiento físico intenso. Hábito y dolor son la púa del gramófono que graba en pasta la huella de sonido para su reproducción (Lararquy, 2014, p. 51).

Como si el hábito, la repetición fuese independiente de los cuerpos que lo soportan y que lo realizan. O mejor dicho, como si ‘un cuerpo’ no fuese sino la serie de eventos y de hábitos que lo ‘hacen’, serie que nunca adquiere una forma final, una síntesis: el cuerpo no es aquí una forma definitiva, sino una serie abierta de eventos. Esa serie, ese repertorio contingente, nunca cerrado, es lo que se registra en el ectógrafo: la dimensión de lo preinvididual que hace a las huellas del cuerpo animal, lo que el cuerpo deja cuando ya no está, y cuya persistencia es invisible pero real —esto es: el cuerpo en tanto que memoria no unificada en una forma final ni, mucho menos, un sujeto o una conciencia. Una memoria de lo corporal, de la materia en los ecos de su presencia, hecha de intensidades corporales entre la vida y la muerte: ahí se sitúa este saber.

La ficción de la ectografía no es únicamente la de una ciencia del animal, de la vida o de la muerte animal, sino también como saber sobre el cuerpo como no-unificable, como serie abierta de hábitos y de eventos corporales, y sobre una frontera entre lo vivo y lo muerto que ya ha perdido toda estabilidad y toda evidencia. Es esa inestabilidad lo que se vuelve ‘objeto’ de esta ficción científica.

Por otro lado, esos ‘residuos matéricos’ terminan conformando un ‘enjambre’. El Informe… narra cómo, una vez más, el progreso científico es inseparable de la brutalidad y la muerte, dado que para investigar los espectros animales, la Sociedad de Ectografía cultivaba “protocolos de espectración” (Lararquy, 2014, p. 71) que demandaban la tortura —animales encerrados, muertos de sed y desesperados por el encierro producen ‘espectraciones’ eficaces. El entusiasmo científico no se detiene: los discípulos de Solpe consiguen combinar “ectoplasma de hasta seis animales”, produciendo un “espectro animal morfológicamente proporcionado, sin parangón biológico, que intermite de modo novedoso y realiza acciones fuera de registro” (Lararquy, 2014, p. 71). Empiezan los primeros experimentos:

Los primeros intentos fueron con insectos porque las placas de cesio que los contienen son pequeñas y prácticas para la manipulación. De un enjambre de arañas obtuvimos un insecto etérico en fulgor de 9 a 12 watts (…) Olvidarse de la biología y hacer enjambres más osados fue idea de Julio, que produjo un ectoplasma compuesto por materia de varios animales distintos, de interpenetración inestable, difícil de mantener en su sitio… (Lararquy, 2014, p. 73).

En una carta del 5 de setiembre de 1930 —en la víspera del golpe de Estado de Uriburu— Solpe informa que varios de estos experimentos espectrales se escaparon: los enjambres se desencadenan por la atmósfera y terminan confundiéndose con la muchedumbre que se moviliza ante el golpe de Estado. “Se impone investigar estos efectos del enjambre en la conducta, sus alcances y el modo de destinarlos a un fin” (Lararquy, 2014 p. 79), dice Solpe —y ése sería el nuevo paso que la ciencia debería dar, para ponerse al servicio de las Fuerzas Armadas en la gestión de los ‘asuntos nacionales’.

Entonces, alrededor de la ectografía, de la ciencia de los espectros animales que es una técnica de la imagen, lo que se traza es una continuidad entre animales, espectros y masas: la imagen, puede decirse, registra (y, a su modo, piensa) esa continuidad. Y esa continuidad es la de una serie de estados de cuerpos, una corporalidad inestable que atraviesa categorizaciones de lo viviente, entre humano y animal, entre vivo y muerto, entre ‘pre’ y ‘trans’ individual. Esa continuidad pone en cuestión dos unidades fundamentales : la del cuerpo, al que la ectografía ilumina como serie de eventos, de ‘hacceidades’, que lo constituyen y a la vez desafían toda forma y unidad orgánica; y la de lo social , que emerge como una masa-enjambre de cuerpos heterogéneos, humanos y animales, vivos y muertos. Cuerpo, pueblo: la imagen desmonta esas configuraciones y expone la materialidad heterogénea, preinvididual e informe, las multiplicidades que las atraviesan.

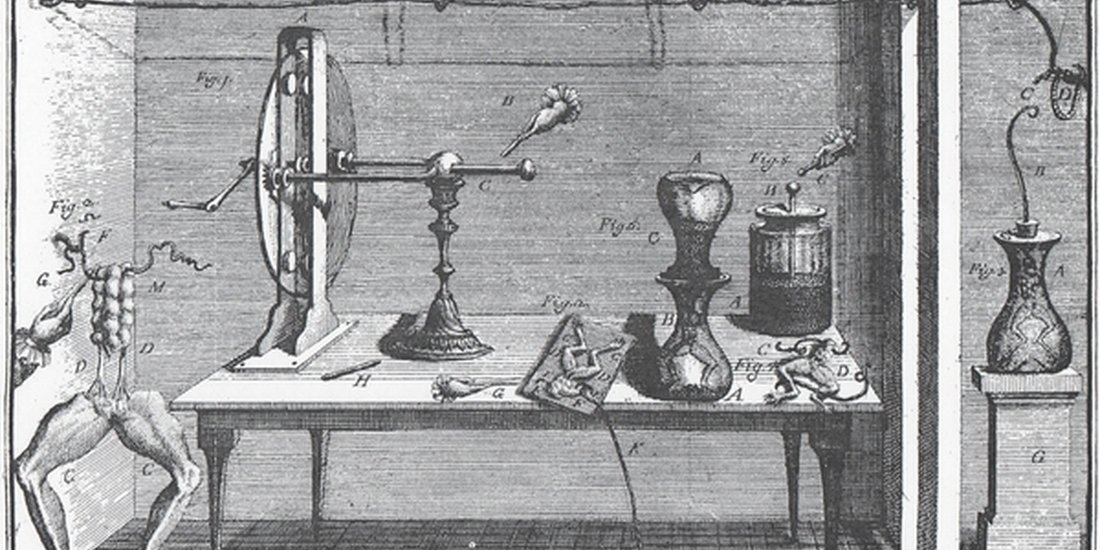

Experimentos Luigi Galvani, circa 1780

Experimentos Luigi Galvani, circa 1780

Las imágenes, como vimos, ganan autonomía, se animan —tal es la operación de la ficción. Esta animación es parte, como lo indica la misma etimología, de la constelación de lo animal. Y esa constelación aquí trabaja el horizonte de lo político: justamente esos cuerpos ‘animados’ que salen a la calle se revelan en su contigüidad con los espectros animales que surgen desde las ‘espectraciones’.

Esta animación de las imágenes, como se ve, conjuga dos potencias éxtimas —es decir, dos potencias que habitan en el interior de lo propio humano y que sin embargo inscriben, en su mismo ser, una exterioridad irreductible, indomable. Esas dos potencias son la de lo animal y la de lo espectral: la imagen está en el vértice en el que ambas potencias se anudan. Y ese vértice, ese nudo de potencias a la vez tan humanas y tan inhumanas, es lo que el texto de Larraquy querrá que se movilice por las calles, bajo la forma de la ‘masa’ que hace un aparición como actor político en la Argentina moderna.

¿Qué dice la imagen-animal, entonces? Dice, por un lado que el cuerpo nunca es ‘uno’, que nunca se resuelve en un ‘individuo’ formado, sino que tiene lugar sobre el horizonte de lo preinvididual; pero también que la movilización política de cuerpos —la ‘masa’ que será una versión de pueblo- 3 no es nunca exactamente humana, que no está hecha exclusivamente de ‘sujetos’, de identidades culturales o políticas, sino que está conjugada, quizá fundamentalmente, alrededor de potencias entre lo humano y lo no-humano. La masa está hecha antes que nada de cuerpos, y por lo tanto, por intensidades animales y por intensidades espectrales. Eso es lo que la imagen revela: que el cuerpo —en su sensorialidad, en su materialidad, pero también en su política— nunca coincide con lo humano; que no hay imagen de lo humano que no pase por el cuerpo, y que ese cuerpo es siempre ya animal, siempre ya espectral; que el volverse imagen del cuerpo es invocar —despertar, incitar, liberar— potencias animales y espectrales para las que no hay ‘yo’ ni ‘nosotros’ estable; que por lo tanto la política de las imágenes, entre el espectáculo (las luces del Reino, como dice Didi-Huberman) y el otro tiempo, el de la supervivencia 4, entre los modos de la aparición y de la desaparición es quizá el centro de gravedad de una política para la cual el punto central es la administración del límite entre la vida y la muerte, esto es, una biopolítica. La imagen se vuelve un punto magnético, un atractor de potencias que van más allá de los nombres y los rostros reconocibles, porque son las potencias que pasan por y entre los cuerpos.

La imagen, entonces, remarca su lazo con una corporalidad que ya no coincide con lo Humano, ni tampoco con la Vida -tiene lugar, al contrario, en el umbral entre humano y animal, lo vivo y lo muerto, el organismo y el rastro, la presencia y el espectro. Ni el rostro de lo humano, ni la plenitud de lo vivo: es decir, ninguno de los puntos de gravitación en torno a los cuales funciona la imaginación biopolítica con su defensa de la ‘vida humana’ como horizonte último de legitimación. La imagen funciona aquí en el revés exacto de esta biopolítica: dice que la política pasa justamente por esas intensidades no-humanas y que figuran la ambivalencia constitutiva entre lo vivo y lo muerto. Este umbral intermedial, ese estado —o mejor dicho, esa multiplicación de estados, de modos de existencia, de modos del aparecer y del desaparecer— y ese terreno de un viviente cuya forma está siempre puesta en cuestión es lo que aquí se ilumina bajo el signo de la imagen. Eso es lo que la imagen sabe, lo que la imagen piensa.

Bibliografía

Bellour, R. (2009). Le corps du cinema. Hypnosis, émotions, animalités. Paris: Broché.

De Mauro, M. (2015, septiembre). Informe sobre ectoplasma humano. Biopolítica y ficción. Badebec, V(9). Rosario: Universidad Nacional de Rosario, Facultad de Humanidades y Artes, Centro de Estudios de Teoría y Crítica Literaria.

Didi-Huberman, G. (2013). L’image-sillage. En Phalènes. Essais sur l’apparition, 2. Paris: Minuit.

Gasparini, S. (2012). Espectros de la ciencia. Fantasías científicas de la Argentina del siglo XIX. Buenos Aires: Santiago Arcos.

Larraquy, R. (2014). Informe sobre ectoplasma animal. Buenos Aires: Eterna Cadencia.

Lippit, A. (2009). The Electric Animal. Toward a Rhetoric of Wildlife. Minneapolis: University of Minnesota.

Montaldo, G. (2010). Zonas ciegas. Experimentos populistas de la cultura argentina. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica.

Shukin, N. (2009). Animal Capital. Rendering Like in Biopolitical Times. Minneapolis: University of Minnesota.

Notas

1 Como se advierte, aquí concurren una serie enorme de referencias culturales, científicas y tecnológicas: la fotografía como nueva tecnología de la imagen y por lo tanto de la materia corporal; los experimentos fraudulentos con las imágenes de los espectros, en las ‘fotografías de ectoplasma’; la tradición sobre electricidad y magnetismo animal y su influencia sobre las conductas, etc. Concurren también referencias históricas: en el Informe… la ectografía forma parte del repertorio de nuevas ciencias destinadas a modernizar el Estado argentino, las ciencias que, surgidas del suelo del positivismo decimonónico, harían del Estado argentino una vanguardia del saber científico.

2 Ver Bellour (2009) y Lippit (2009).

3 Sobre inscripciones culturales de la ‘masa’, ver Montaldo (2010).

4 Ver, entre otros materiales del autor, Didi-Huberman (2013).

Giorgi, G. (2015). El animal, el espectro, laFuga, 17. [Fecha de consulta: 2025-08-18] Disponible en: http://2016.lafuga.cl/el-animal-el-espectro/747