En el curso del 2004, terminé de organizar y redactar mi libro sobre el nuevo cine argentino, Otros mundos, en el que trataba, en un único movimiento, de reflexionar sobre la producción cinematográfica reciente y sobre la conmoción que había significado el gobierno peronista de la década del noventa. En el capítulo dedicado a la política, titulado ‘Adiós al pueblo’, sostenía que, a diferencia de lo que sucedía con el cine realizado en los años sesenta y ochenta, ya en el nuevo cine argentino no se podía hablar de pueblo. Asistíamos, más bien, a su desaparición como sujeto activo de la política. En mi argumento, el pueblo, que en una época había sabido simbolizar la puerta de entrada a la liberación, aparecía –sea como concepto, sea como práctica– como la instancia de sometimiento a la lógica del consenso (y ya no del antagonismo), como una realidad cada vez más estadística y menos política y como el reaseguro para una reabsorción estatal de la política mediante la administración y el poder de policía. En el mismo momento en que le ponía punto final a las páginas de mi libro, asistía por la televisión a una movilización popular hacia la Plaza de Mayo convocada por el nuevo gobierno peronista. De todos los filmes que analizaba en mi libro, justamente aquel del que tomaba más distancia, me refiero a Memoria del saqueo (2004) de Fernando Solanas, parecía retrospectivamente convertirse en profético ya que en sus imágenes finales no sólo invocaba al pueblo como sujeto de la historia sino que vaticinaba su retorno en todo su esplendor. Una vez disipada la ficción que había construido el gobierno de Menem en los noventa, el pueblo podía volver a ocupar el escenario y a participar activamente en el mundo de las decisiones. En una serie de referencias bastante transparentes al mundo de los sesenta (el título evoca el célebre film Memorias del subdesarrollo (1968) de Tomás Gutiérrez Alea; la obra en su conjunto constituye, en continuidad con La hora de los hornos (Fernando Solanas y Octavio Getino, 1968) por su uso del documental), Memoria del saqueo restauraba una idea de la política en el cine que suponía la presencia del pueblo (la aparición de los muchos en el plano) como categoría fílmico-conceptual central. Es decir que aquello que había sido el eje central del planteo de mi libro –a saber, que no puede hablarse más de pueblo ni en el cine ni en la política– encontraba un límite o una discontinuidad en el modo en que se habían dado los acontecimientos después de la crisis del 2001.

En el cine latinoamericano más político de los sesenta –desde Santiago Álvarez a Patricio Guzmán, desde Jorge Sanjinés al Grupo de Cine-Liberación– la imagen documental había aparecido como el medio adecuado para representar, concientizar e interactuar con el pueblo. Así, el film-acto La hora de los hornos con su contundencia, con la utilización instrumental de la imagen con fines de acción directa, planteaba la necesidad transitoria de derribar todo régimen de ficción. El grupo de Cine Liberación consideraba la categoría de ficción como disfraz y desvío, y la de narración ensayística como desenmascaramiento. Después de varias obras de ficción, con Memoria del saqueo Solanas retoma el régimen de los cuerpos que había sido característico de su primera película con el movimiento nervioso de la cámara en plena calle (la visión de un testigo en peligro) y con los cuerpos agitados y vociferantes tratando de rasgar el velo del poder y la falsedad de la imagen. Coreografía de las multitudes que, por el entusiasmo y los objetivos políticos que las atraviesan, se transforman en pueblo, esto es, en actores de la historia.

Sin embargo, las diferencias entre el emprendimiento de los noventa y el de los sesenta son evidentes: a la urgencia de ‘la hora’ le sucedía la mirada retrospectiva de las ‘memorias’ que, con un dejo de nostalgia, atraviesan casi todas las producciones documentales de los últimos años. La diferencia, de todos modos, no impedía lo fundamental: que Solanas retomara la gran tradición en la que el pueblo irrumpe en el cine, y el cine, a su vez, hace al pueblo. Imagen en trance, por ella pasan las multitudes para adquirir forma visible en la coreografía de los cuerpos que ocupan la pantalla, la exceden y la hacen estallar.

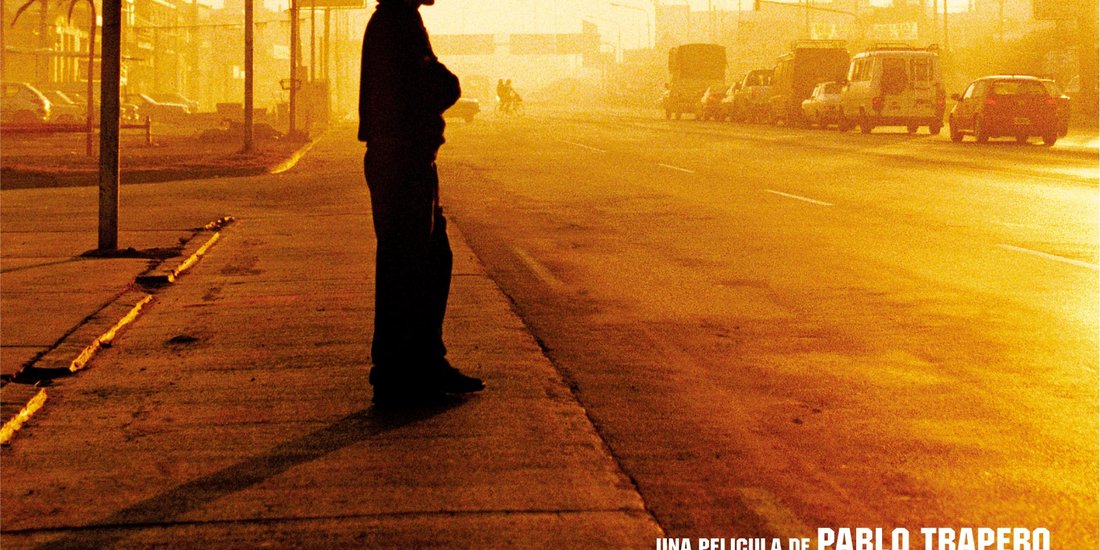

En este punto tal vez sea necesario dar un rodeo, porque aquello que se nos presenta de un modo transparente como la política (esto es, el hacer en la comunidad) no necesariamente se corresponde con lo político, es decir, con el pensar las condiciones que posibilitan la política. Las películas producidas en los últimos años no fueron ajenas a esta pregunta y uno de sus gestos constitutivos en relación con lo político fue vaciar la imagen a través de diferentes estrategias. Quien llevó este vaciamiento más lejos fue Lisandro Alonso en La libertad (2001): en su película casi nunca hay más de uno en el plano, y libertad y pueblo aparecen escindidos desde un principio. Otra estrategia fue la de Pablo Trapero: en El bonaerense (2002), película sobre la policía de la Provincia de Buenos Aires, el protagonista, apodado Zapa, tropieza con una marcha piquetera pero sigue su camino: como si El bonaerense se hubiese encontrado con un fragmento de Memoria del saqueo y el hechizo no se hubiera producido. También en Silvia Prieto (1999) de Martín Rejtman las promotoras llegan a movilizarse para pedir por una compañera muerta en un accidente. Pero allí donde las multitudes llenan y exceden la pantalla (en el cine político), en la película de Rejtman la marcha está signada por el vacío. Donde los primeros planos recortaban rostros retorcidos por el grito (como en el célebre cartel de La hora de los hornos), la escena de Silvia Prieto registra rostros apáticos o inexpresivos. Pasamos del pueblo masculino a la multitud femenina, de las demandas sociales a las demandas de vida (se trata de una marcha por un accidente de trabajo), de la demasía del grito popular que llena toda la pantalla al vacío y al despojo como puntos de partida. Antes que partir de la política como un dato exterior en el que sostener una imagen, estas películas –al negarse a la categoría que había dominado el cine de los sesenta y de los ochenta– introducen lo político en la imagen, como fuerza y como interrogante.

El pasaje de lo masculino a lo femenino (recordemos que desde Gustave Le Bon, a fines del siglo XIX, las multitudes están ligadas con lo femenino mientras el pueblo con lo masculino) está planteado del modo más visible por Ciudad de María (2001) de Enrique Bellande, en donde la lógica moderna y fabril de una ciudad de punta como San Nicolás, sostenida por y sobre el trabajo de los obreros, se transforma, en los años noventa, en la capital de la virgen y de la religión, con su legión de mujeres creyentes y devotas que han operado otro milagro, además del de la aparición de la Virgen: el peregrinaje o turismo de los fieles que cambia la economía de la ciudad que comienza a girar alrededor del turismo religioso. La sustitución del trabajador por el creyente, y del ciudadano por el consumidor, muestra el ocaso de las creencias políticas como factor central de las coreografías masivas. La mujer, además, pone su cuerpo en la imagen trayendo el nexo inescindible y complejo entre lo público y lo privado que desplazará a esas coreografías del espacio público del cine militante a ese umbral complejo en el que lo público y lo privado deben redefinirse constantemente.

Diagnóstico de que los tiempos han cambiado, el vaciamiento, sin embargo, es un momento negativo que, en todo caso, constituye sólo el rechazo de la política y que admite ser leído como imposibilidad, deficiencia y aun como desorientación (negación que, de todos modos, no deja de ser poderosa si se la piensa como un rechazo a las demandas políticas o identitarias a las que estuvo sometido el régimen de las imágenes cinematográficas en la Argentina durante un largo período). Sin embargo, lo que no debe hacerse es pensar el momento positivo como una operación sustitutiva: no hay otra cosa que venga a reemplazar al pueblo porque no sólo ha sido puesta en crisis la categoría que se refería a los actores sino el escenario público en el que éstos actuaban. Antes de apoyarse en un orden de lo visible previo (el pueblo que está afuera y que irrumpe en la pantalla), estas películas parten de lo mínimo (el indicio, la huella) para crear lazos entre los cuerpos (coreografías) e identidades que nunca se nos entregan estables. La comunidad es algo por venir en un ensamblaje de partes que se hacen visibles, anulando toda exterioridad. A partir de dos películas producidas recientemente M (2007) de Nicolás Prividera y Copacabana (2006) de Martín Rejtman) intentaré ver esta tensión entre comunidades que se afirman pero que al reafirmarse como partes dejan siempre un vacío: en ese umbral, entre la comunidad y el vacío, propongo que debe pensarse la dimensión de lo político en el nuevo cine argentino.

M de Nicolás Prividera es una película en la que el director investiga los hechos que rodearon a la desaparición de su madre y establece un registro de los cambios ya sí dentro del terreno estricto de la política (o al menos de la política de la memoria). ¿Cómo internarse en el Estado para hacerle decir una verdad? parece ser la pregunta que marca los primeros recorridos del protagonista (el propio director). El régimen de visibilidad se expresa en uno de los carteles que van puntuando la película y que reproduce una parte de una frase de Zorraguieta, quien dirigía el Inta, donde trabajaba la madre de Prividera en el momento en que fue secuestrada y desaparecida y donde el director dice que el no tuvo ‘nada que ver’ con la desaparición de Marta Sierra, madre de Nicolás. La frase dice sencillamente ‘nada que ver’ y se refiere tanto al hecho de que Zorraguieta se desentiende de su responsabilidad en el caso como a la prohibición de ver. Contradiciendo este mandato, Prividera usa el cine para ver más, para ver todo lo posible, pero no, en rigor, la verdad, sino los modos en que la gente ha procesado el pasado en un régimen de ficción que consiste en reprimir lo intolerable. En términos cinematográficos, el mayor aporte de la película está en el uso que hace del cuerpo, una héxis como diría Bourdieu, que ‘lleva’ la cámara en un sentido muy preciso: no sobre los hombros sino a su lado, como un testigo objetivo que es a la vez una prolongación suya. El espectador acompaña a ese cuerpo en su recorrido mediante una cámara que lo sigue obsesivamente cerca y que, en algunos momentos, nos hace sentir su respiración. Por todo esto, habría que hablar, en varios de los documentales sobre militancia y desaparecidos hechos en la Argentina, más que de una puesta en escena de una puesta en cuerpo, y más que de un documental en primera persona, de documentales sobre las dificultades de llegar a la enunciación personal sea la primera, la segunda o la tercera. Los muchos son acá fantasmales y Prividera logra convocarlos en los epílogos, tanto en la insulsa escena del discurso en el lugar de trabajo de la madre como –sobre todo– en la reunión de los militantes barriales y los más acomodados alrededor de una mesa bajo el lema de ‘Compañeros’. Los muchos (lo colectivo, la comunidad) no puede manifestarse sin llevar consigo la fisura que hace cualquier coreografía imposible.

Puede contraponerse al desfasaje temporal e intelectual que investiga M, una de las películas más enérgicas en la exhibición de coreografías colectivas que ya no son pueblo: me refiero a Copacabana de Martín Rejtman. Documental para la televisión que ilustra los preparativos para los festejos de la Virgen de Copacabana de la comunidad boliviana en Buenos Aires, la escena final transcurre en la frontera y en la aduana, con la entrada de los inmigrantes bolivianos siendo revisados por la gendarmería. Esta entrada en un país extranjero es la entrada en una invisibilidad que el documental de Rejtman se propone hacer visible. Algunos críticos han visto en la puesta en escena una suerte de tensión entre lo que sería el ascetismo moderno de la cámara de Rejtman y “lo informe” de la comunidad retratada. Sin embargo, después de un primer travelling por el armado de la feria, la película enfoca una serie de bailes en los que la coreografía brilla por derecho propio. Los cuerpos registrados se mueven con coordinación y gracia y eso es lo que hacen a lo largo de todo el film, como se puede ver también en la escena de la asamblea entre caporales en la que la organización convive con el diferendo. La comunidad boliviana vive camuflada en una ciudad que es totalmente indiferente a su existencia (como lo subrayan las excepcionales perspectivas urbanas de Rejtman) pero no por eso se diluye y abandona su trama secreta. Por supuesto que la escena del taller textil deja entrever –sin abrir juicio– que la coreografía del trabajo puede estar conectada con la de la fiesta pero esa inferencia es menos importante que la decisión del director de ligar su obsesión formal con la de los extranjeros que retrata. Dos órdenes que no se identifican entre sí ni se mezclan y que despliegan sus ritmos a lo largo del film. Dos formas que se encuentran sin claudicar una frente a la otra.

En esta heterogeneidad, en este intervalo entre dos subjetivaciones disponibles, entre la comunidad boliviana y el director más modernista del nuevo cine argentino, entre el involucrado hijo de una desaparecida y él mismo en su papel de actor-director rechazando todo gesto de identificación sentimental, se produce lo político. Ya no –como sucedía y sucede en el cine de Solanas– a partir de unos muchos que se constituyen como sujeto a través de la categoría pueblo, sino a partir de los unos que no se dejan ordenar salvo dentro de los límites de la frágil comunidad en la que se expresan y que constantemente fuerzan el umbral que los separa del vacío. Como partes que no conectan a la imagen con la política, sino como partes que nos hacen preguntar sobre la posibilidad misma de lo político cuando ciertas categorías tradicionales –como la de pueblo– ya no nos resultan ni dinámicas ni eficaces.

Aguilar, G. (2009). Sobre la presencia del pueblo en el Nuevo Cine Argentino, laFuga, 10. [Fecha de consulta: 2025-08-11] Disponible en: http://2016.lafuga.cl/sobre-la-presencia-del-pueblo-en-el-nuevo-cine-argentino/363