La vida de Pasolini puede ser comprendida en sí misma como un pequeño drama cristiano, que se inicia con el éxodo de Bolonia, transcurre en Roma y culmina con un martirio en las playas de Ostia, presentido y volcado a su obra, a la vez, con lúcida antelación. En lo primero captaba todavía las rémoras sentimentales de los dialectos, la fe y la cultura moral de los pobres, mientras que percibía en lo segundo la destrucción definitiva de las viejas solidaridades de clase. De esto hacía responsable, como sabemos, a la incipiente revolución tecnológica, nombre de pila de lo que adoptaría más tarde el título de revolución neoliberal.

Esta revolución a Pasolini le parecía que debía ser interrogada en el descentramiento, agrupando poéticamente causas en estado de dispersión. Un lugar para hacerlo era la literatura realista (la literatura como intervención del estilo en la masa de lo real), solo que una vez descubierto el cine, en calidad de paradójica arma elegíaca y de potencia rozable, el camino se tornó irreversible. Ahora podía narrarse materialmente no solo la debacle moral de los pueblos intervenidos por las venenosas recetas del individualismo, sino también la de esa trayectoria del pensamiento crítico a la que Enzo Traverso puso un punto final en lo que designó como el fin de la modernidad judía.

De Benjamin a Godard, esta modernidad crítica había sido útil para leer en la técnica un dispositivo al servicio del embrutecimiento de la mirada, con sus usinas fantasmagóricas y su producción serial de imágenes alienantes. Estaba de moda considerar que la técnica –que supuestamente había hecho de las masas proletarizadas figuras inocuas en su lucha contra la opresión– debía pasar antes por el estridente tribunal de los pensamientos de la sospecha, donde un grupo selecto de colonos de las ideas podían limitarse a subir o bajar el pulgar.

Él, en cambio, pensaba de otra manera: veía en el cine la potencia de un espectáculo de masas en el que lo doméstico podía adoptar la totalidad de su espesor poético. Por eso apuntaba a reunir en una serie de tiempos muertos y encuadres duraderos la sensualidad de los gestos que la actualidad iba desechando. ¿Qué podía ser en estas condiciones un pueblo? Simplemente una imagen inmediatamente anterior a la de su actualidad, algo que sucedía con el cine también, cuya paradoja residía en que sus avances técnicos dejaban atrás un pasado que tornaban a la vez progresivamente citable.

Esto Pasolini no lo decía así, pero lo insinuaba con suficiencia en sus artículos de combate, dejando entrever un brillo que nacía de la desolación. Por eso el cine era una respuesta, porque situaba técnicamente en el futuro rostros encapsulados en la irreversibilidad del pasado. Era su forma de introducir un asunto fundamental: el del futuro de todos nuestros pasados. Y la apuesta por darle un futuro al pasado debería leerse como una apuesta paralela a la anterior: la de brindarle a todos los pobres la dignidad póstuma que seguiría a las formas vulgares de un presente vaciado de memoria.

De esta dignidad la Italia en la que vivió era un piélago particular, pues estaba partida en dos fuerzas políticas y culturales que se habían rechazado mutuamente durante el último siglo. Eran las fuerzas del comunismo y del cristianismo. Se podía estar a favor o en contra de alguna de estas dos fuerzas, pero había algo en ellas –algo de lo que Pasolini fue un lector repleto de vaticinios– que anudaba un mundo a espaldas de lo que podríamos llamar la modernidad crítica.

Con esto se podía empezar a considerar que la vieja idea de Benjamin –la de que las imágenes del espectáculo podían ser útiles para desplazar las luchas proletarias contra la opresión al plano de un ritual de masas puramente mecanicista– merecía ser aplicada de ahora en más a lo mismo que Benjamin defendía, en el sentido de que fueron las viejas luchas iluministas sembradas por el judaísmo de izquierda las que terminaron por ser expropiadas por una lucha imperial. Todo esto ocurrió en circunstancias en las que una parte de la modernidad judía dejó atrás la crítica para trasladarse a Medio Oriente, donde dio inicio a una lucha menos digna –pero tal vez más eficaz– aplastando al pueblo Palestino tras fusionarse con el imperialismo y aliarse con el capital financiero transnacional. La creación del Estado de Israel, y la guerra que siguió con el fin de imponerlo a cualquier precio, no es un detalle menor: está implicada trascendentalmente en la muerte de la crítica.

Fotograma de Pajaritos, pajarracos (1965), Pier Paolo Pasolini.

Fotograma de Pajaritos, pajarracos (1965), Pier Paolo Pasolini.

Los linajes sueltos de aquella crítica tenían terminales en Debord y en prolijos departamentos de humanidades, una cruza de la que Pasolini salió tempranamente a flote con intenciones y líneas de reflexión que sería bueno pormenorizar. Esto por la sencilla razón de que si las dos fuerzas más gravitantes en la Italia de su época eran el comunismo y el cristianismo, el asunto habilitaba a pensar en los modos en que el Vaticano comenzaba a proponer, con un acento en la década de los sesenta, hebras que generaban un diálogo inusitado. El Papa Juan XXIII había sido criado por una familia de campesinos de Bérgamo y el concilio vaticano II (línea tendida que siguió después Paulo VI con el fin de modificar la relación entre iglesia y estado) tenía en especial consideración a los pobres y a los que no tenían nada.

Ahora bien, lo que está al centro del cristianismo, como nos lo enseñó Erich Auerbach, es la cuestión de la figura o, más precisamente, la de la interpretación figural, mientras que lo que está al centro del comunismo es la de la igualdad primaria de los seres que participan de una lectura en común. Blanqui especificó que esta lectura era la de las constelaciones, lo que conduce al pensamiento de la figura pero por la vía de la alegoría. El problema de Pasolini, sin embargo, no era el del cristianismo o el comunismo como figuras primarias o ideas preliminares –es decir, no eran el cristianismo o el comunismo en tanto ideologías–; su problema era el de la pobreza y el de la humildad.

Pero la humildad no se limita a ser una condición determinada por la escasez; es también un estilo, incluso un estilo de pensamiento. Y este estilo podía ser traducido, en el caso de Pasolini, a la práctica de hacer cine sin contrarrestar la condición del espectáculo del que disfrutaba la gente del pueblo. Esta es la razón por la que el cine de Pasolini resulta deliberadamente lento, poético, pero no complejo o inentendible. Sus personajes son seres sencillos, habitados por penas hondas y contenidas, que apenas si asoman como ondulaciones tímidas en rictus domados por la oquedad. Para que algo se modificara en esos rostros esculpidos por los linajes milenarios de la tristeza (en ellos la pena no era el efecto de una circunstancia, era un espontáneo ritual heredado), había que entrar lentamente en relación con ellos, respirar con ellos y capturarlos como una reliquia en el encuadre al que se los invitaba a vivir.

Pasolini sabía que filmando esto estaba filmando la vida de Italia en cada uno de los rostros que, por muy parcos que se mostraran, conservaban en el fondo la arista inocente de los humildes que creían en algo. Pero para que tal cosa se entendiera había que aplicar antes una dialéctica; por ejemplo, buscar la santidad en la carencia final de una explicación acerca de por qué se realizan determinadas acciones, o rastrear el lenguaje no en lo que alguien dice, sino en la gesticulación que dibuja en la comisura la aspiración y el fracaso a la hora de pronunciar una palabra que está fuera del vocabulario cotidiano. Eran las fisonomías de los que habiendo heredado la amargura, habían heredado –con el mismo grado de naturalidad– una idea remota de salvación. Eso estaba en el centro de la tradición cultural italiana, la materia de los humildes que formaban un pueblo en la medida en que estaban unidos por una fidelidad que vivía en tensión con el destino. Los personajes de Pasolini no están destinados; son los creadores desdichados de una idea de salvación que nace de una lealtad no elaborada con lo que había sido en cada una de las generaciones anteriores.

Cuando esto último sucede, lo menos que puede decirse es que hay un pueblo, pues la matriz de éste está tomada del primer pueblo que nació con la historia: el pueblo hebreo. Se trata de un nacimiento que admite ser localizado en el tiempo –el de los primeros relatos que forman parte del antiguo testamento en el siglo VIII antes de Cristo– y en una lengua desplazada también –la lengua semítica, cuyas limitantes gramaticales y su sintaxis elemental contrasta a todas luces con el griego como lengua hegemónica de la época–, pero que está cruzado a la vez por una indecidibilidad: la de no saber a ciencia exacta si fue la historia tal como la conocemos –con su génesis, sus nudos y su apocalipsis– la que dio lugar a la aparición del pueblo cristiano o si, por el contrario, fue el pueblo cristiano el basamento sobre el que se levantó esta historia. Lo que sí sabemos es que esta concepción del pueblo cristiano no tiene nada que ver con la creación de la república griega, así como sabemos también que la palabra dignidad, desconocida para los griegos, estuvo al centro primero del derecho público romano y pudo ser desplazada, a cierta altura, al universo de los cristianos pobres, quienes ahora podían ser dignos a pesar de ser también pobres.

Resulta evidente por diversos motivos que fue una imagen del pueblo tomada del cristianismo –y no la de la república tomada de la filosofía griega– el modelo en el que Pasolini basó su trabajo. Esto en virtud de que en el cruce particular entre humildad y dignidad vio a tiempo el nudo troncal que recorrió subterráneamente, desde el principio de los tiempos, la tradición cultural de Italia. Leída a la luz del presente, en este reservorio de dignidad de los creyentes pobres –perseguidos por el iluminismo de sus días como parte de una masa engañada, modelada, configurada por el poder– percibió fugaces esquirlas de resistencia al nuevo individualismo consumista. Esto quiere decir que fue la desdicha, contenida sin embargo en la obediencia a una palabra a la que la religión de los más humildes seguía atribuyendo una rémora de salvación, su punto más crucial. Estaba empeñado en comprender que si estos pueblos bellos eran derrotados, era precisamente porque confiaban.

Esta regla la aplicó sin miramientos a la totalidad de su tiempo, y proviene de aquí la desconfianza con que acogió las nuevas luchas juveniles y libertarias que comenzaron a estallar a partir del año 68 en Europa. Hallaba que el impulso derivaba del menú de un nuevo mercado masivo, poblado de códigos que daban una forma exterior a las nuevas rebeliones. Esa juventud apedreadora y enardecida estaba envuelta en la moda de un individualismo que ahora pasaba por rebeldías superficiales. Por eso las leía en los raros peinados nuevos, en los cortes y en las melenas. No eran en principio más que los rasgos de la domesticación de un capitalismo abierto y también rejuvenecido. Los melenas, como los llamaba, eran en realidad chicos y chicas formadas en universidades ilustres y caras que reproducían todos los estilos iconográficos de los reclames televisivos. El pelo largo quedaba bien, había sido absorbido por una moda, similar a la que llamaba a una defensa del goce físico en términos de una rebeldía que llevaba a que cada joven se elevara al diseño trivial de sí mismo.

Los sufrimientos de un pueblo humillado, pero a pesar de todo unido por una fe común a sus viejas costumbres tradicionales, trazaba espontáneamente en el aire una resistencia al mundo de los hippies, cuyos estilos simbolizaban para Pasolini un abandono definitivo del goce del erotismo primitivo. Prefería por lejos a los jóvenes de pelo corto, con sus nucas rapadas y sus chasquillas sueltas sobre la frente, que poblaban en calidad de seres meridionales las barriadas suburbiales de Roma. Eran éstas las formas que le interesaban, las de los jóvenes fuertes y libres que deambulaban amenazantemente por las esquinas mezclando la obediencia con la desobediencia. No es de extrañar por lo tanto que a través de Schklovski, de quien era un acérrimo admirador, hubiese tomado esta figura que había estado antes en Brecht, quien en su juventud llevaba el pelo rapado a lo Frank Wedekind, convencido de que la revolución nacería de la retorta de los delincuentes indomesticables.

El hippismo era respecto de todo esto una suavización, una decadencia, que copiaba la melena larga del Che Guevara sin hacerse cargo de ninguno de sus arrojos. Eran los revolucionarios de café, tendiendo en la historia un semblante que se expandiría hasta finales de los setenta y que, sin la imprevisible selva del Che, arrojaba como resultado una actitud histérica: la de quienes garrapateaban en mesas de cafés una revolución de la que no estaban dispuestos a ver una sola gota de sangre. Prevalecía en los melenudos, para sintetizar, la figura histérica de la que Hegel se había reído en la Fenomenología, es decir, la del alma bella que se queja del mundo sin asumir cuánto de esa queja está implicada en la construcción del mundo como tal.

Pier Paolo Pasolini durante el rodaje de Accattone (1961) Fotografía: CSC / Cineteca Nazionale

Pier Paolo Pasolini durante el rodaje de Accattone (1961) Fotografía: CSC / Cineteca Nazionale

Basta con esto para que se comprendan las comillas que el director de Accattone (1961) ponía a la palabra crítica, descifrándola por momentos más como un signo de distinción singular respecto del sentido común del mundo que como una práctica inmanente a los gestos apilados en figuras históricas que volvían a expresar, una y otra vez, el trauma transtemporal de la cultura. Y el pelo largo podía ser leído, en ese aspecto, como rebeldía captada por la televisión y difundida como propaganda comercial para llamar la atención de los jóvenes consumidores. De este modo, las melenas no tenían nada que ver con el residuo sensual que resistía en el tránsito del fascismo al nuevo totalitarismo de la cultura del consumo; por el contrario, eran el signo mudo que a lo segundo, involuntariamente, venía a anunciarlo. Con ello aparecía el provocador –que operaba en calidad de ícono revolucionario–, y por lo tanto se volvía cada vez más imposible distinguir entre los universos de izquierda y derecha.

El discurso mudo de las melenas lo único que comunicaba era la uniformización de una imagen entresacada de la innovadora rebelión del consumo, y hablaba a las claras de una generación vaciada de su indispensable distancia con el presente. Eran símbolos regenerados a perpetuidad por la producción masiva de un sentimiento de carencia y de frustración. Y aunque beatniks como Tom Waits, por poner un ejemplo, no figuraban entre las predilecciones de Pasolini, dadas las circunstancias lo habría elegido por encima de las tribus hippies que reinaban en las montañas de California.

Aunque en rigor no tenía ninguna necesidad de hacerlo, porque el subproletariado meridional, formado por hijos de obreros desocupados o de campesinos que habían llegado con la ilusión de sobrevivir en la ciudad, eran las suaves napas de un espíritu crítico que estaba en la ayuda desinteresada y en la solidaridad, elementos troncales de la vieja cultura italiana. Lo había aprendido en los años cuarenta, viendo cómo los campesinos friulanos llegaban cargados de cultivos para regalar a los prisioneros de las cárceles fascistas.

La caridad –como él mismo escribió en el corazón de la revuelta del 68–, era un misterio olvidado, al contrario que la fe y la esperanza, renovada como discurso vacío por el consumo y el poder del estado. Y por eso el poder “necesita del escudo de la fe y la esperanza, de ninguna manera de la caridad”. Son palabras que poseen, como se puede notar, un dejo de actualidad en nuestros días, donde serán precisamente los gobiernos menos caritativos los que llamarán a boca de jarro a tener esperanzas y no abandonar por ningún motivo la fe.

En los años en los que escribió aquello Pasolini se encerraba a leer la Biblia en un monasterio franciscano con el fin de elaborar el guion de El evangelio según San Mateo (1964), que dedicó al Papa Juan XXIII y rodó con una mayoría de actores no profesionales entresacados de las barriadas marginales de Roma, mezclados con rostros deliberadamente descontextualizados como el de Gorgio Agamben o el de Natalia Ginzburg. Su propósito era exhibir un contrapunto entre la caridad y la moral que rodeó a los pueblos cristianos y la actualidad consumista, aunque encadenando en el trayecto del film referencias diversas y sucesivas que se inscribían en figuras, desde Piero della Francesca o Bach hasta las misas negras o los cantos espirituales africanos. Eran los rastros figurativos de la historia contados por un cine que se atribuía a sí mismo una resistencia sensual y poética.

Con esto lograba hacer de las emociones, captadas en pacientes encuadres poéticos, un cine que se desmarcaba del despiezado mismo del cine como un legado tomado del desnudamiento de los procedimientos lucido por Vertov. Ese cine despiezado, del que Godard era a mediados de los sesenta el máximo representante, le parecía a Pasolini un reducto de cultura burguesa que se equivocaba confiando más en las promesas de la sofisticada intelectualidad parisina que en la melancolía de los campesinos que reservaban para sí las viejas costumbres sentimentales. La belleza de los campesinos (empezó hablando de ellos en el desaparecido quaderni rossi y retomó el asunto en los poemas friulanos de La mejor juventud) lo condujo a una lectura sobre la educación sentimental, motivo que lo llevo a la vez a Gramsci, de quien fue un seguidor contrariado, en parte porque lo suyo residía en perseguir una fuerza anterior, más inocente o inofensiva, la de la razón despolitizada de los friulanos que vivían la vida como un interludio. Si eso se pasaba por el cedazo del subproletariado romano, entonces se gestaba una verdadera probeta nacional-popular. Era una probeta extraña, que encerraba una papilla hecha de labriegas supersticiones telúricas con notas de pesimismo entonadas por una clase suburbial hambrienta y desocupada.

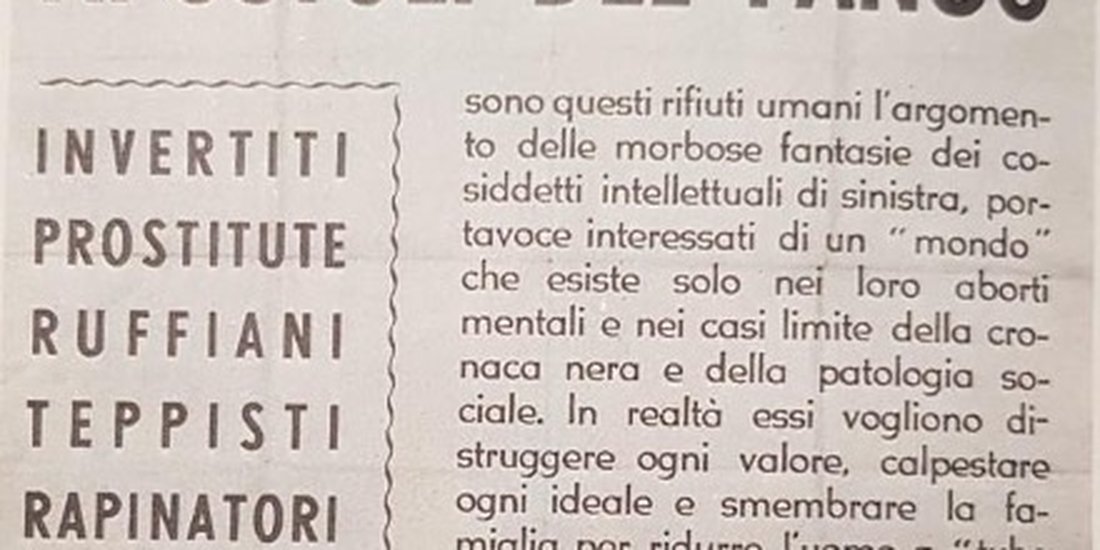

Póster divulgado por los fascistas en contra de Pasolini. Disponible en “Pasolini cronaca giudiziaria, persecuzione, morte”, Laura Betti (ed.). Milán, Italia: Garzanti, 1977.

Póster divulgado por los fascistas en contra de Pasolini. Disponible en “Pasolini cronaca giudiziaria, persecuzione, morte”, Laura Betti (ed.). Milán, Italia: Garzanti, 1977.

¿No fue ese acaso el barro primitivo con el que modeló Accattone y Mamma Roma (1962), en una época en la que las ciudades burguesas pesquisaban en estos chicos callejeros que hablaban mal el idioma la fuente de todas las amenazas? Esto no tenía nada que ver con el Marx que cien años atrás había escrito El dieciocho brumario, puesto que no era el obrero organizado sino el lumpen desconcientizado el tema de Pasolini, los pobres y los infelices que tenían algo heroico por el solo hecho de ser pobres e infelices.

Esto se le reprochó mucho, jugando con su materialismo de santurrón abstracto, pero habría que considerar que así como su procedimiento era el de la inexactitud deliberada, el de la imprecisión que arrancaba a través de la suspensión de lágrimas al sentido, así eran también la contradicción o la paradoja sus métodos favoritos de pensamiento. Le servían para desnudar la dudosa congruencia de las formas, mostrando en sus tensiones espontáneas la parte intensa y desprolija de los sentimientos. De hecho, se consideraba habitado, como los pueblos de los que hablaba, por una serie de elementos regresivos: la indisposición a la laxitud moral, la inclinación por lo que había perdido un aire de época, la erótica conservadora de las impurezas tímidas. Era en su clasicismo de filólogo ocupado en lenguas menores, mezcla de universitario y de campesino, donde residía su moral de primitivo salvaje, capaz de anticiparse a todo lo que venía gracias a un retroceso intuitivo.

En la inagotable lucha que libran el pasado con el presente, el primero le gana siempre al segundo, por mucho que el segundo lo simule en cada uno de sus instantes eternos. Nadie sabía mejor que Pasolini qué hacer con esto, pues luchar por el mundo como una causa que se trasciende en la figura de sus derrotas, que vuelven una y otra vez para cargar de potencia un presente holgazán, no era algo que pudiera tener prestigio en los ambientes de la intelectualidad de izquierda. Ellos pensaban en el futuro; es más, lo creaban, pasando por las armas todo lo que oliera a anticuado o a fuera de moda. Le llamaban bucólico a ese sentimiento, que la geometría de las pasiones localizaba en las sendas de los pastores y en los cuentos elegíacos del pueblo.

En cambio Pasolini, dadas estas coordenadas, no era ninguna de las dos cosas: añoraba sin melancolizarse y proyectaba su figuración del mundo sin prescindir de un dejo de melancolía. Este dejo de melancolía no era el de Benjamin –es decir, el del alegorista que siembra semillas y se marcha sin cultivos–; era el de quien veía en la instantánea anterior del mundo la subversión eterna del presente: una subversión que si se consumaba desaparecía, mientras que asediando al presente retenía una comunidad en su revés.

Este revés, como sucedería después con el comunismo idílico de Kaurismaki, es solidario y tiende bajo el presente un silencioso tejido en común. Se diría que es como el topo de Marx, pero sin sus agresivas pezuñas, lo que lo expone al sacrificio y a la desintegración. Esto se leyó habitualmente en Pasolini (lo hizo incluso Didi-Huberman, su mejor defensor) como un signo de pesimismo e inteligencia advertida, que murió denunciando los estragos del consumismo, el genocidio cultural del capitalismo y la liquidación de las tradiciones y comunidades que estuvieron a la base de nuestro irreversible individualismo.

Pero esto no es tan cierto si se contempla que, en el sacrificio de las tradiciones y las comunidades, Pasolini atisbaba la santidad de un pasado expuesto a su redención. Y esa redención estaba en potencia en determinados gestos, en determinados rictus, en pequeñas actitudes desorientadas. Por eso había que hacer cine, y no desarmarlo, no distinguirse descifrando las imágenes que los pueblos no comprendían y dejando ingresar exclusivamente a un círculo formado por bellas actrices trotskistas e intelectuales que cenaban en La Coupole a los cinematógrafos de París. Ellas, ellos, ya sabían eso. Estaban suficientemente advertidos de que el cine era un espectáculo de la industria al que se lo podía transformar superponiendo legajos teóricos escritos en los códices de la élite. Ese lenguaje cifrado, retenido como piedra preciosa en cenáculos y contubernios de izquierda, era lo más parecido a un dialecto. Pero en rigor era todo lo opuesto: una masilla de abstracciones reservándose las vacunas que se aplicarían a las lenguas menores.

Fue un prospecto, un momento de la historia que, acaso, llegó hoy a su fin, uno del que conocemos en este instante menos las consecuencias que los presagios que Pasolini formuló en medio de la oscuridad. Sabiduría de los que ordeñan con humildad los síntomas de estreñimiento que traza el futuro en los corazones del desamparo.

Galende, F. (2022). Pasolini. Las potencias del pasado, laFuga, 26. [Fecha de consulta: 2026-03-14] Disponible en: http://2016.lafuga.cl/pasolini-las-potencias-del-pasado/1094